Sie sind in Wagna aufgewachsen und haben Ihre Kindheit hier verbracht. Mittlerweile leben Sie in Wien und Kitzeck. Sind Sie noch ab und zu in Ihrer Heimatgemeinde anzutreffen? Was verbindet Sie noch mit Wagna?

Emil Bobi: „Manchmal spaziere ich durch Wagna, oder ich rolle im Schritttempo alte Strecken ab, die ich nur von ganz früher kenne. Ich halte an, wo es noch nach damals riecht, oder aussieht. Ein verfallener Schuppen ist eine kostbare Antiquität. Der Verfall zeigt das Vergangene und verbindet mich zurück. Und ich besuche meine Schwester im Urnengarten zehn Meter von dort, wo wir gewohnt haben. Wagna, das sind meine frühen Tage. Die Föhrenbaumstraße, das war die Straße meiner Kindheit. Eine Schotterstraße in den frühen Sechzigern, an deren Rändern Samstagvormittag Markt war wie heute nur noch in Afrika. Rufe, Gelächter, Gepolter. Menschen auf alten Waffenrädern, streunende Kinder, Schwarz vermummte Frauen kauern neben ihren gefesselten Hühnern und geschlichteten Tomaten. Es gab ein Automobil in der Föhrenbaumstraße. Ganz vorne im ersten Haus besaß jemand einen knallroten Sechzigerjahre-Personenkraftwagen mit einem Gesicht wie ein Breitmaul-Brunnen, aus dem normalerweise Wasser schoss. Die Luft zitterte vor Neuigkeiten, die sich anbahnten. Wagna war ein wichtiger Ort mit Geschichte. Wagna City, das war etwas. Leibnitz, das war dagegen gar nichts. Weder im Fußball noch im Judo konnten die Leibnitzer den Wagnarianern je das Wasser reichen. Wer bei Wikipedia ‚Leibnitz‘ aufruft, erfährt alles über Wagna und fast nichts über Leibnitz. Aber gut. Wagna war ein Ort, von dem man auszog, um eines Tages glanzvoll wiederzukehren. Als Kind habe ich diese Typen gesehen und ich glaube, ich wollte sein wie sie, wenn sie nach Jahren der Abwesenheit beim Gasthaus Wiedenbauer auftauchten, dem eigentlichen Zentrum von Wagna, herausgeputzt, fremdelnd, zurückgenommen, gemachte Leute scheint´s, nach Jahrzehnten aus Amerika zurück oder vom Job bei Hapag Lloyd am Schiff, Shanghai, Hongkong, alles. Beim Thomas gab es Plastikspielzeug um einen Schilling, immer was Neues. Im Kino beim Wiedenbauer flackerten Western über die Leinwand, die Bretterböden waren im Winter dick mit Sägespänen bestreut und man bemerkte nicht, dass das Gasthaus und das Kino selbst wie aus einem Western waren. Das wird mich für immer mit Wagna verbinden.“

Nach Reisen als Kriegsreporter in über hundert Länder, sind Sie Ihrer Heimat Österreich dennoch immer treu geblieben. Was machen Wien und die Südsteiermark für Sie so lebenswert?

Bobi: „Ich bin nur zurückgekehrt. Ich habe viele Traumplätze gesehen und ich zähle die Südsteiermark entschieden zu diesen schönsten Plätzen der Welt. Vor allem, wenn ich zur landschaftlichen Schönheit auch die Lebensbedingungen zähle. Ja und Wien ist auch längst eine der besseren Hauptstädte in Europa. Eine coole Stadt. Ich mag Wien.“

Sie waren einige Jahrzehnte als investigativer Journalist tätig, angefangen haben Sie bei der „Neuen Zeit“ in Graz, zuletzt waren Sie beim „Profil“ Chefreporter. Was hat Sie letztlich dazu bewogen, dem klassischen Journalismus den Rücken zu kehren und stattdessen Bücher zu schreiben?

Bobi: „Ich habe 30 Jahre lang mit großer Leidenschaft Journalismus gemacht. Ich habe dabei wahnsinnig viel gesehen und gelernt. Aber es war eine dreißig Jahre währende Vorbereitung auf das echte Schreiben. Geschrieben habe ich übrigens schon als Kind im Park vor der Gemeinde in Wagna, als da noch das alte Feuerwehr-Haus stand, wo jetzt das Amt ist und wo jeden Tag wenige Sekunden vor Mittag ein greiser Herr die Sirene heulen ließ. Damals dachte ich schon, schreiben bedeute genauer ausgedrückt ‚einen Roman schreiben‘. Nach drei Jahrzehnten in den Medien, in denen sich die Jahre und die Geschichten immer ähnlicher zu werden begannen, wusste ich, dass die Zeit reif war. Ich bin froh, angekommen zu sein. Denn das bin ich.“

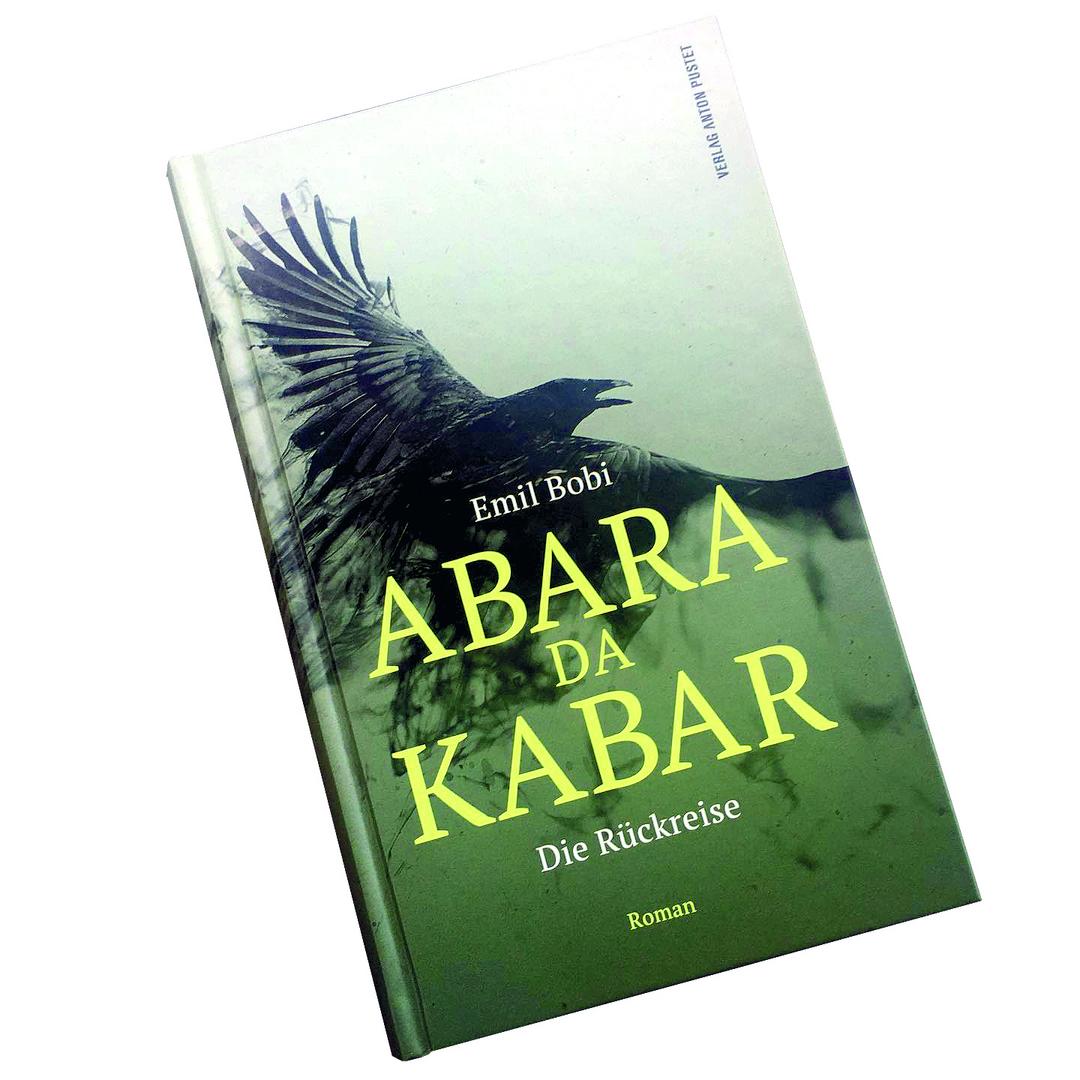

Im Februar ist Ihr von Kritikern vielfach gelobtes, neuestes Werk „Abara Da Kabar – Die Rückreise“ erschienen. Darin muss der Protagonist – ein Journalist – feststellen, dass die Sprache und damit die menschliche Kommunikation defekt ist. Die Themen Verständigung und Kommunikation – und Sprache als Verständigungsmittel – sind ja gewissermaßen seit jeher ein Streitpunkt, nicht nur unter Kommunikationswissenschaftern und Linguisten. Wie ist die Idee zum Buch entstanden? Welche Botschaft wollen Sie den LeserInnen damit vermitteln?

Bobi: „Genau deshalb, wie Sie es ja selbst sagen: Verständigung ist seit je her und unabänderlich ein Streitpunkt. Einfach, weil sie nicht funktioniert, wie man denkt, dass sie funktioniert. Ich wollte mit dem Roman ein Panorama entwerfen, das zeigt, wie alles von Sprache bestimmt ist, wie durchdrungen von Sprache die Welt ist, der Mensch, das Leben, alles. Ja sogar alles nur aus Sprache besteht. Ihr Weltbild, ihr Selbstbild, das alles gibt es nur durch Beschreibung mit Sprache. Ich habe keine 'Moral der Geschichte' anzubieten, aber man sagt ja zutreffend: 'Wenn die Wörter ausgehen, sprechen die Fäuste'. Vielleicht sollte man sich bewusst sein, dass nur die Wörter schuld sind, wenn die Fäuste sprechen und nicht die Menschen, denen sie ausgehen. Es geht nur um Wörter, entspannt euch, Leute.“

Wir alle leben seit mittlerweile über einem Jahr mit der Corona-Pandemie. Wie haben Sie die letzten Monate erlebt?

Bobi: „Ich lebe seit vier Jahren in einem persönlichen Lockdown, weil die Arbeit am Roman das so will. Ich darf das. Ich habe ein ungemein privilegiertes Leben. Ich kann spazieren gehen ohne mein Anwesen zu verlassen. Mir ist bewusst, was das bedeutet. Denn ich weiß von den Kindern, die in der Stadt auf fünfzig Quadratmetern mit der ganzen Familie und dem arbeitslos gewordenen Vater ohne Computer Homeoffice machen sollen, während ich selbst es genießen darf, keine Kondensstreifen am Himmel zu sehen und die Stille mich fast an die Zeit erinnert, als auf der Föhrenbaumstraße noch Markt war. Aber die Vorstellung, gar nicht mehr reisen zu können, hat etwas sehr Einengendes. Ich hatte Jahrzehnte lang hohes Reisefieber und erst, als ich mich in Gauitsch in das alte Bauernhaus setzte, klang das Fieber ab und ich war wunderbar frei von dieser Lust auf Ferne. Aber jetzt, wenn alles wieder aufgeht, möchte ich schon doch wieder einmal losfahren. Ich mag die Vorstellung nicht, dass die fernen Strände dieses Planeten nicht bereisbar sein sollen. Aber ich fahr ja sowieso im Herbst auf eine Recherchereise für den nächsten Roman.“

Gibt es etwas Positives, das 1. Sie persönlich und 2. wir alle Ihrer Meinung nach aus dieser Krise mitnehmen können?

Bobi: „Offen gesagt fällt mir nicht viel Positives zur Krise ein, die nur der Hauch einer Krise ist. Das bedeutet nichts Gutes für den Fall einer wirklichen Krise. Wir werden von Leuten regiert, die es auch nicht besser wissen oder können, einzig, dass die Wissenschaft etwas zusammenbringt, wenn sie genug Geld hat, fällt mir positiv auf.“

Lesung "Abara Da Kabar"

Emil Bobi liest und Ursula Innerhofer interpretiert die Textpassagen mit Stücken von Debussy, Rachmaninov, Fazil Say und Brahms.

Freitag, 21. Mai, 19 Uhr im Kulturzentrum Leibnitz

Emil Bobi, Jahrgang 1958, verbrachte seine Kindheit in Wagna, war 30 Jahre lang Journalist, die letzten fünfzehn als Chefreporter des Nachrichtenmagazins profil, hat zahlreiche Kriegsschauplätze bereist und ist für seine hervorragende investigative Recherche wiederholt ausgezeichnet worden. Er lebt in Wien und in der Südsteiermark.