So konnte Flavia Solva rasch wieder besiedelt und aufgebaut werden. Von 170 n.Chr. bis etwa 405 n.Chr. erlebte die Stadt eine gute wirtschaftliche, kulturelle und bevölkerungsmäßige Entwicklung. Ausgehend von der Stadt siedelten die reicheren Bewohner in viele Gegenden der heutigen Steiermark. Die Archäologen entdeckten Reste größerer römischer Villen in Retznei, Kalsdorf, Frohnleiten, Löffelbach und anderen Orten. In Flavia Solva selbst gab es in dieser Zeit viele Keramik- und Bildhauerwerkstätten und ihre Erzeugnisse waren bis Aquileia und Rom nachweisbar. In dieser Zeit wurde auch viel Material aus den Aflenzer Römerhöhlen abgebaut und zu kunstvollen Statuen und Grabsteinen verarbeitet. Im nördlichen Teil der Römerstadt gab es damals ein eigenes Handwerkerviertel.

Unter den Einwohnern der Stadt waren verschiedene soziale Schichten vertreten. Da gab es die reichere Oberschicht, die Häuser, Werkstätten und Ländereien besaß. Sie durfte wählen, verschiedene hohe Ämter besetzen, hohe militärische Posten bekleiden und lukrativen Handel betreiben. Diese reichen Familien verfügten aber auch über eine größere Anzahl von Sklaven, die alle schweren Arbeiten zu verrichten hatten. Aus Grabinschriften war zu ersehen, dass es in der Stadt auch viele freigelassene ehemalige Slaven gab, die wegen ihrer Tüchtigkeit die Freiheit erhalten hatten und sich als Handwerker und Kaufleute betätigten.

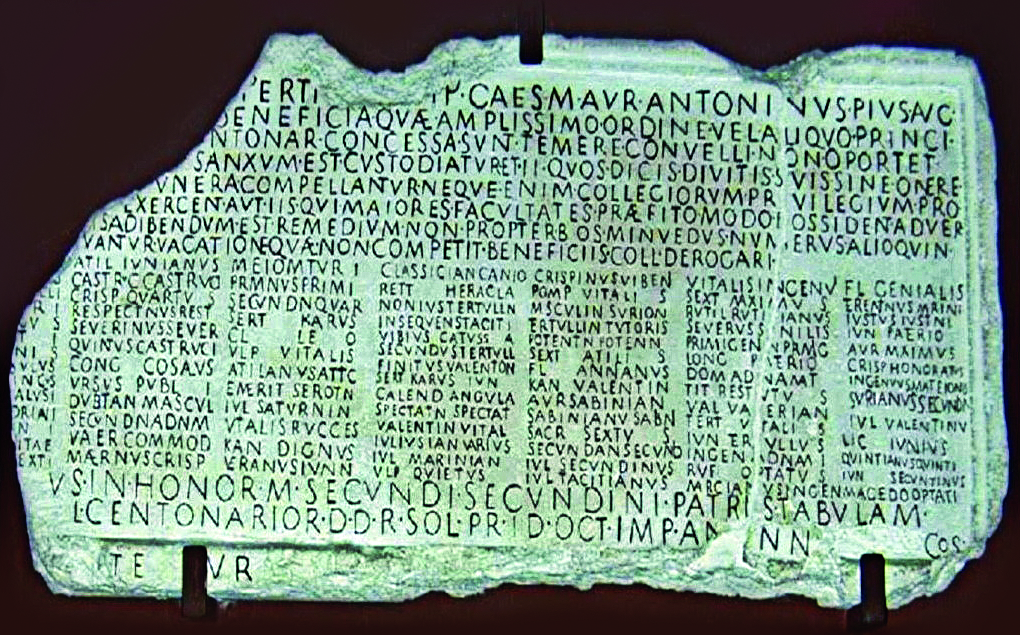

Eine Besonderheit in Flavia Solva war die „Freiwillige Feuerwehr“. Es wurde ein Gedenkstein der römischen Kaiser Septimus Severus und Caracalia gefunden, auf dem kaiserlich bestätigt wurde, dass alle aktiven Feuerwehrleute von Flavia Solva von allen Abgaben und Steuern befreit waren. Es ist weltweit der älteste schriftliche Nachweis einer freiwilligen Feuerwehr mit Steuerprivilegien. Schade, dass es diesen Brauch nicht

mehr gibt.

Von Franz Trampusch